第90回 学生から見た「初任給」の考え方

掲載日:2025/02/10

このところ初任給の引き上げに関するニュースが続いています。

数年前から、じわじわと上がっていましたが、最近は

『金融の初任給30万円時代 住信SBIは33万円、3年で5割増』(日本経済新聞1月30日付)

『初任給30万円台、人材争奪戦 ファストリ・三井住友銀、続く売り手市場』(朝日新聞1月9日付)

といった見出しが並び、「もう30万円まで上がっているの?!」と、急激な変化に戸惑いすら感じます。

報道では先鋭的な取り組みを紹介することが多いので、調査データで全体平均を確認してみました。

公的調査と民間調査の2つを紹介します。

「令和6年職種別民間給与実態調査」人事院 ※1

| 職種名(学歴) | 平均初任給月額 |

|---|---|

| 新卒事務員(大学卒) | 220,368円 |

| 新卒技術者(大学卒) | 225,914円 |

「2024年度 決定初任給調査」産労総合研究所 ※2

| 学歴 | 平均初任給月額 |

|---|---|

| 一律に初任給が決まっている場合(大学卒) | 225,457円 |

| 職種やコース別などで格差がある場合の「最高額平均」(大学卒) | 236,776円 |

| 職種やコース別などで格差がある場合の「最低額平均」(大学卒) | 213,036円 |

全体平均としたらおおむね22~23万円程度なので、やはり初任給30万円は高いと言えます。

こうした高い初任給を、学生はどう感じているのでしょうか。

学生コメントでは歓迎する意見が多い一方で、

「仕事がハードだったり、ノルマが厳しかったりしそう 」

「裏があるのではないかと思ってしまう」

という意見も散見されます。

金銭的な条件が学生の企業選びに影響を与えていることは確かですが、

高ければ高いほどうれしい!という単純な話ではなさそうです。

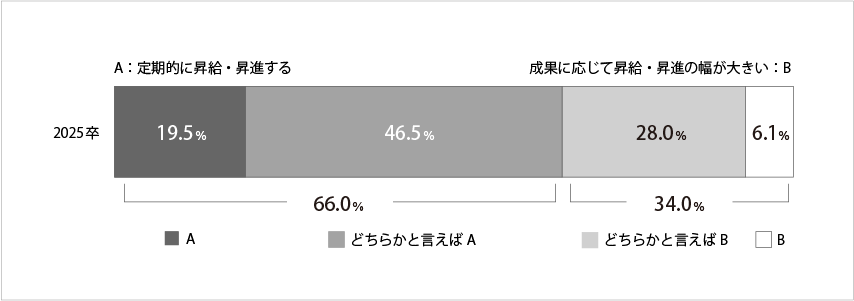

学生に“収入に対する考え方・スタンス”を尋ねたところ、

「定期的に昇給・昇進する」方が良いは66.0%で、

「成果に応じて昇給・昇進の幅が大きい」方が良いは34.0%

という結果になりました。

7割近い学生は、収入に変動が少なく、安定的に収入が上がっていく給与体系を望んでいるようです。

「年功序列」を望んでいるとは言い切れませんが、それに近い給与体系を望んでいるように感じます。

収入に対する考え方・スタンス

文化放送キャリアパートナーズ就職情報研究所「新卒採用戦線総括2025」

補足ですが、「年功序列」という言葉を使って学生に印象を尋ねると、ネガティブな意見が多くなります。

自分が成果を上げても、年齢が若いと言うだけで給与が上がらないのは嫌だ、ということなのでしょう。

また、「成果主義」という言葉には、成果を上げれば(年齢に関係なく)評価されるという捉え方で、

ポジティブな意見が増えます。

どちらも、年齢が一番下の新卒人材にとって不利にならないものを肯定しているに過ぎません。

制度そのものを理解したうえで判断しているわけではないので、前述した意識調査とは矛盾したような結果になります。

閑話休題。多くの学生が「変動が少なく、安定的に上がっていく収入」を望んでいるとすれば、

高い初任給に漠然とした不安を感じる学生の気持ちは理解できます。

採用側は「初任給を高くすれば、新卒人材の獲得が楽になる」と考えるかもしれませんが、

そうとは限らないようです。

実際、初任給の引き上げが採用数の向上に効果があったとする企業は37.3%と4割弱にとどまり、

「変わらない」56.7%、「低下した」6.0%という結果になっています(マイナビ「企業人材ニーズ調査」※3)。

初任給は学生が企業を選ぶときの大切な要素ですが、それよりも賃金カーブを含めた長期的な収入予想の方が、

学生にとっては気になるのかもしれません。

他にも、研修制度やワークライフバランスなど、それぞれに重視するポイントがあります。

こうした複数の要素を加味しながら、学生は総合的に志望企業を決めていきます。

とはいえ、初任給が平均額より大きく下回っていては、そもそも学生の目にとまることはないでしょう。

奨学金の返済のため、金銭的な条件を明確にもっている学生もいますし、周囲の友人と比べたとき、

そん色ない初任給でなければ、入社確定までもっていくのは難しいでしょう。

平均金額をクリアしたうえで、金銭以外の自社の魅力を打ち出していくことが求められています。

執筆者紹介

キャリアコンサルタント 平野 恵子

大学低学年から新入社員までの若年層キャリアを専門とする。

大学生のキャリア・就職支援に直接関わりつつ、就職活動・採用活動のデータ分析を基に、雑誌や専門誌への執筆などを行う。国家資格 キャリアコンサルタント