OUR SERVICE 支援サービス

「採用」「昇進・昇格」「人材開発」「組織開発」を支援する事業を展開

高い信頼性に裏付けられたアセスメントサービスのラインナップで、

経営と人事課題を解決します。

- 目的から探す

- 対象者から探す

- 実施方式から探す

CASE STUDY

年間3,000社あまりの

豊富な実績

NOMA総研は、確かな測定技術力と誠実な姿勢で数値情報と言語情報を駆使するプロフェッショナル集団として経営と人事の側面からお客様をサポートします。

ADVANTAGE 3つの強み

-

確かな測定技術力

学術理論と豊富な蓄積データに裏打ちされた測定技術力・調査分析力により、経営と人事の課題解決に資する商品やノウハウを市場に提供しています。

-

課題解決へのトータルサポート

4つの事業が連携しながら、お客様の課題解決に向けて、商品開発やサービスの品質向上に取り組んでいます。

-

豊富な実績

採用支援を中核に、年間3,000社あまりの企業と自治体/公的団体を支援しています。

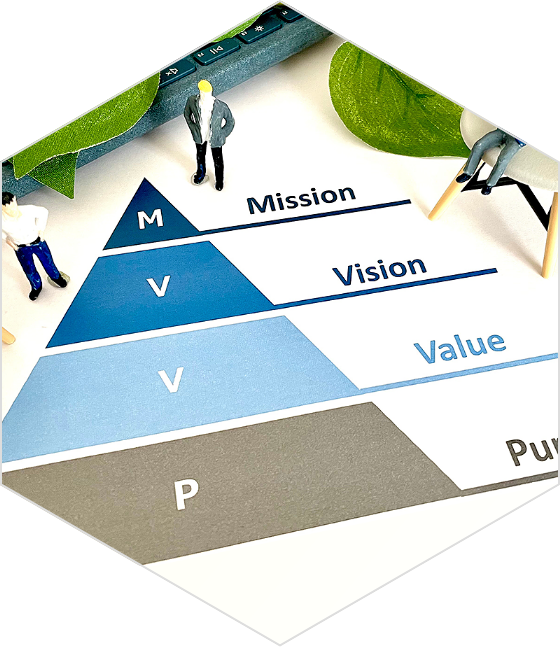

4つの事業で経営と人事課題をトータルサポート

NEWS 新着お知らせ

-

2024.04.15

最近の学生気質 コラム掲載

-

2024.03.21

ホームページリニューアルのお知らせ

-

2024.03.14

採用情報を更新しました(正社員/東京)

-

2024.02.21

最近の学生気質 コラム掲載

-

2024.01.05

令和6年能登半島地震により被災された皆さまへのお見舞い